執筆: Leverages Global編集部 (ライター)

監修: 濱川 恭一 (行政書士)

特定技能とは、人材不足が深刻な業界のために作られた在留資格です。特定技能の在留資格を持つ外国人は、業種ごとの技能試験を突破したまさに即戦力人材。2024年12月時点で28万人もの特定技能外国人が活躍しており、少子高齢化が進む日本に欠かせない存在となっています。

この記事では特定技能の概要や技能実習との違い、企業が特定技能外国人を雇用するメリット、注意点など詳しく解説します。

外国人採用ならLeverages Global

外国人採用をもっと安心で簡単に、

はじめてみませんか?

支援実績多数!レバレジーズグローバルが支持される理由は、

以下サービス概要資料からご確認ください。

目次

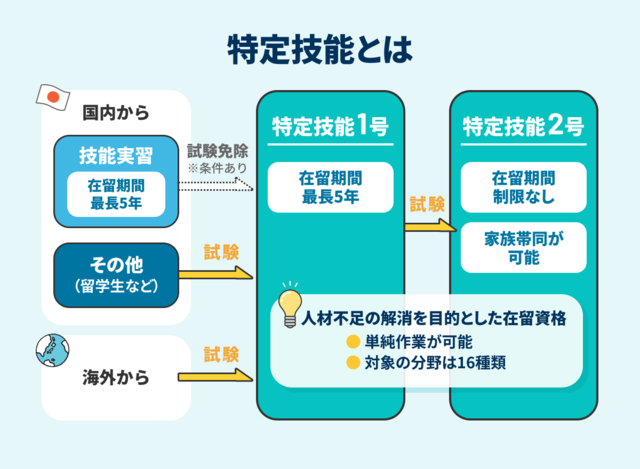

在留資格「特定技能」とは

特定技能は、人手不足が特に深刻とされている特定産業分野で外国人労働者を受け入れやすくするために2019年に創設された在留資格です。一定の技能や日本語能力を持つ外国人が対象で、即戦力としての活躍が期待されています。特定技能の在留資格を持っている外国人を「特定技能外国人」といいます。

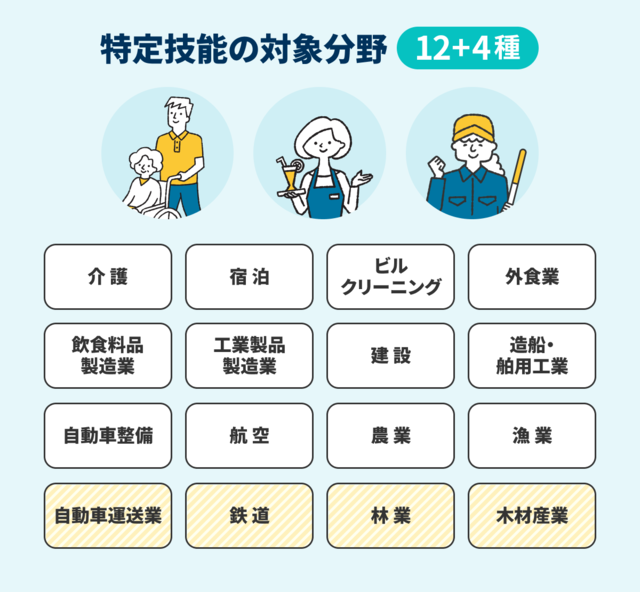

特定技能の対象分野(16種類)

特定技能外国人を雇用できる特定産業分野は全16種類です。元々は12種類でしたが、2024年3月29日に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として新たに4分野が追加されています。

-

介護 身体介護や支援業務に従事可能。一定の条件を満たせば、訪問介護も可能

-

ビルクリーニング 建物内の清掃業務に従事可能

-

工業製品製造業 機械金属加工・電気電子機器組み立て・金属表面処理等の業務に従事する

-

建設 建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・内装仕上げ ・建築大工・配管・建築板金、などの業務に従事可能

-

造船・舶用工業 機械加工・電気機器組立て・溶接・塗装・鉄工などの業務に従事可能

-

自動車整備 自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備の業務に従事可能

-

航空 空港グランドハンドリング ・航空機整備の業務に従事可能

-

宿泊 宿泊サービスの提供・フロント・企画・広報・接客・レストランサービスなどの業務に従事可能

-

農業 耕種農業全般・畜産農業全般に従事可能。稲作は不可

-

漁業 漁業・養殖業に従事可能

-

飲食料品製造業 酒類を除く飲食料品製造業全般(製造・加工・安全衛生)に従事可能

-

外食業 外食業全般(飲食物調理・接客・店舗管理)に従事可能

-

自動車運送業 バスやタクシー、トラックの運転手などの業務に従事可能

-

鉄道 業務区分は、軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員。運輸係員では、運転士や車掌などの業務に従事可能

-

林業 育林・素材生産・林業用種苗の育成(育苗)・原木生産を含む製炭作業などに従事可能

-

木材産業 材業・合板製造業など、木材の加工等の業務に従事可能

特定技能には1号と2号がある

特定技能は1号と2号に分類され、在留期間や雇用可能な特定産業分野などが異なります。

|

特定技能1号 |

特定技能2号 | |

|

在留期間 |

通算で上限5年まで (4ヶ月・6ヶ月・1年ごとの更新) |

更新の上限なし (6ヶ月・1年・3年ごとの更新) |

|

技能水準 |

試験等で確認 (技能実習2号修了者は試験免除) |

試験等で確認 |

|

日本語能力水準 |

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号修了者は試験免除) |

試験等での確認は不要 |

|

家族の帯同 |

基本的に認めない |

要件を満たせば可能 (配偶者、子) |

|

受入れ機関または登録支援機関による支援 |

対象 |

対象外 |

|

分野 |

16分野 |

11分野 |

特定技能1号

特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格」です。前述した全16種類の特定産業分野で雇用できます。

特定技能1号の在留期間の上限は5年で、4ヶ月・6ヶ月・1年のいずれかの間隔で更新が必要です。なお、家族の帯同は許可されていません。

特定技能2号

特定技能2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。特定技能1号の期間修了までに、条件を満たしていると認められた外国人にのみ許可されます。

特定技能2号には更新上限がないため、事実上無期限で日本に在留可能です。さらに、家族の帯同も認められています。

特定技能2号の受け入れが可能な特定産業分野は、2025年3月時点で以下の11種類です。

-

ビルクリーニング

-

工業製品製造業

-

建設

-

造船・舶用工業

-

自動車整備

-

航空

-

宿泊

-

農業

-

漁業

-

飲食料品製造業

-

外食業

なお、介護に関しては、在留資格「介護」へ変更するルートが存在するため、特定技能2号の対象外です。在留資格「介護」も更新上限がなく、事実上無期限で日本に在留できます。

参照元: 出入国在留管理庁「特定技能制度」 外務省「在留資格 特定技能」

関連記事:「就労ビザ(在留資格)は難しくない!全19種類のうち外国人採用に関わるビザはどれ?」

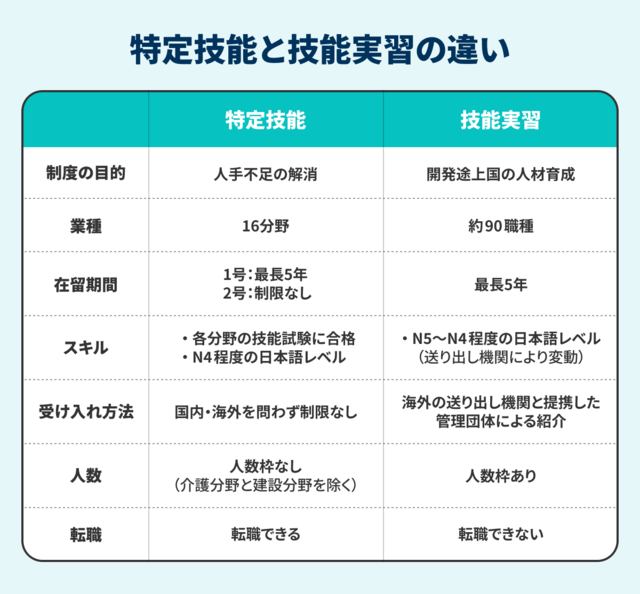

特定技能と技能実習の違い

特定技能と技能実習は、どちらも外国人が日本で働くための制度ですが、目的や受け入れ方法、転職の可否などに違いがあります。

制度の目的

特定技能は、日本国内の人手不足を補うための制度です。即戦力となる外国人労働者を受け入れることを目的としています。

一方、技能実習は開発途上国の人材育成を目的とした制度です。日本で技術や知識を習得し、帰国後に母国の発展に貢献することが期待されています。あくまで「技能の移転」が目的であり、労働力の確保が主な目的ではありません。技能実習は母国に帰ることを前提とした在留資格のため、単純労働や家族帯同が認められていません。

受け入れ方法

特定技能は、国内・海外問わず受け入れ方法に制限はありません。そのため、企業自らが採用を行うのはもちろん、人材会社を利用して外国人材を受け入れることも可能です。人材を見つけてから採用するまでにかかる時間が短く、対応や手続きがスムーズに行えます。

一方で、技能実習は「海外の送り出し機関と提携した監理団体から紹介された人材のみ」受け入れが可能です。国内で人材を探すことが不可能で、外国人材が日本に入国するまでに時間がかかるケースが多く見られます。

また、企業・事業所ごとの受け入れ人数についても、特定技能は介護・建設分野を除いて制限がありません。しかし、技能実習は常勤職員30名以下の企業は3名といったように、基本人数枠が定められています。

転職の可否

特定技能は転職が可能です。ただし、業種を変更する際は改めて技能試験を受ける必要があります。

一方、技能実習では原則として転職が認められていません。実習先を変更できるのは、企業側の事情による場合や労働環境に問題がある場合に限られます。なお、技能実習制度は新制度「育成就労」への移行が決定しており、移行後は転職が可能になる予定です。

特定技能1号の要件

特定技能1号で働くには、一定の要件を満たす必要があります。主な条件は「試験の合格」と「技能実習からの移行」です。

試験に合格する

特定技能の試験には、「各分野の業務に関連した技能試験」と「日本語能力に関する試験」の2種類があり、両方に合格しなければなりません。日本国内だけでなく、送出国にも試験会場が設置されています。

業務に関連した技能試験

希望する業種に応じた技能試験に合格する必要があります。試験は各業界団体が実施しており、求められるスキルは業種によってさまざまです。試験内容は主に学科試験と実技試験で、即戦力として働ける知識や経験、技術を持っているかどうかを判断されます。

日本語関連の試験(JLPT・JFT)

「日本語能力試験(JLPT)」のN4レベルの取得、もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」への合格が必要です。どちらも日常会話が可能なレベルに該当します。

なお、特定技能「介護」分野においては、別途介護の現場で必要な日本語能力を測る「介護日本語評価試験」にも合格しなくてはなりません。

「技能実習」から移行する

技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、技能試験と日本語試験を受けずに特定技能1号へ移行できます。ただし、技能試験が免除されるのは、技能実習で学んだ業種と同じ分野で就労する場合のみです。技能実習時と異なる分野の仕事に就く際は、技能試験を受けなければなりません。

技能実習ができる期間は最長5年ですが、特定技能に移行することでさらに5年就労可能です。技能実習から特定技能への移行は、企業にとって技術のある外国人を継続して雇用できるといったメリットがあります。

特定技能2号の要件

特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な技能を持つ外国人が対象です。そのため、特定技能2号を取得するには、各分野の試験に合格し、より専門的な知識や技術を証明しなければなりません。

各分野によって試験の受験要件や水準は異なります。多くの技能試験では、実務経験が2、3年以上必要です。なかには、管理者としての実務経験が求められる分野もあります。また、試験の水準は「技能検定1級と同等」もしくは「実務経験7年以上の者が3割合格できる程度」であるものが多く、高難易度です。試験は基本的に日本語で行われるため、ある程度の日本語力も求められます。

企業が特定技能外国人を雇用するメリット

特定技能制度を活用することで、企業は人手不足の解消や業務の効率化を図れます。特定技能外国人は即戦力となる人材が多く、柔軟に雇用できるのが魅力です。ここでは、特定技能外国人を採用するメリットについて詳しく解説します。

単純労働が可能で幅広い業務に従事できる

特定技能外国人を雇用する最大のメリットは、単純作業を含む幅広い業務を任せられる点です。

これまで、単純労働に従事できるのは、身分に基づく在留資格である「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」だけでした。一般的なオフィスワーカーが取得する「技術・人文知識・国際業務」は従事できる業務内容が決まっています。また、「技能実習」や「高度専門職」など、そのほかの在留資格でも単純労働は許可されていません。

しかし、特定技能外国人であれば、飲食業ではホール業務や調理補助、宿泊業では清掃やフロント業務、建設業では現場作業など多様な業務で活躍できます。特定技能外国人を雇用することで業務分担を進めやすくなるだけでなく、生産性の向上にもつながるでしょう。

即戦力が期待できる

特定技能外国人は業務に関連した技能試験や日本語試験に合格しており、一定のスキルと日本語能力を備えています。そのため、採用後に一から教育する必要がなく、即戦力として活躍できるのが魅力です。たとえば、外食業界であれば調理や接客の経験を持つ人材、建設業界であれば工具の扱いや基本的な施工技術を習得している人材を確保できます。企業側の教育負担を軽減しつつ、スムーズに業務へ移行できる点が強みです。

特定技能2号であれば無期限で雇用できる

特定技能1号の在留期間は最長5年と決まっていますが、特定技能2号へ移行すれば在留期間に制限がなくなります。特定技能2号の外国人は長期的な雇用が可能です。

特定技能2号の外国人は熟練した知識やスキルを持っているため、継続的な人材確保だけでなく、技術の継承や組織の強化につながります。さらに、特定技能2号は家族の帯同が認められているため、定着率アップも期待できるでしょう。

関連記事:「外国人労働者を受け入れるメリット・デメリット|雇用の流れも解説」

特定技能外国人を雇用する流れ

特定技能外国人を雇用する際は、以下の順で採用手続きを進めます。流れをチェックして、自社で対応可能か確認しましょう。

1.特定技能所属機関となる条件を全て満たす

企業が特定技能外国人を雇用するためには、特定技能所属機関としての要件を満たさなければなりません。

具体的には、「法令を遵守していること」「適切な雇用環境を整えていること」「過去に労働関係法令違反などの問題を起こしていないこと」などが求められます。また、「外国人を支援する体制を整えていること」も重要です。

これらの条件を満たしていない企業は、特定技能外国人の受け入れができません。

2.人材募集・採用する

採用活動は自社の採用サイトや求人媒体、人材紹介会社、外国人向けの求人サイト、教育機関、SNSなど、さまざまな方法で行えます。

採用時には応募者が特定技能の資格要件を満たしているかを確認し、求める業務に適した人材かどうかを慎重に見極めることが大切です。面接では日本語能力のほか、就労意欲などをチェックしましょう。

3.雇用契約を結ぶ

外国人と雇用契約を結ぶ際には、労働関係法令を遵守するのはもちろん、特定技能雇用契約に関する基準を満たさなければなりません。特定技能雇用契約に関する基準は、出入国在留管理庁の「特定技能運用要領」で確認可能です。

契約内容には労働条件や労働時間、給与、休日、福利厚生、社会保険の適用などを明記します。なお、雇用契約書は外国人が理解できる言語で用意し、内容を十分に説明することが重要です。

4.支援計画を作成する

特定技能1号の外国人を雇用する場合、企業は外国人が安心して日本で働けるよう、生活や業務に関する支援を行う義務があります。具体的には住居の確保、生活オリエンテーションの実施、日本語学習のサポート、日常生活の相談対応などです。

支援計画を事前に作成し、スムーズに支援できる体制を整えておきましょう。詳しくは、後述する「企業は特定技能外国人を支援する義務がある」で説明しています。

5.在留資格に関する申請を行う

雇用契約を締結した後は、在留資格に関する手続きを行います。

日本在留の他社で働いている外国人を雇用する場合には、「在留資格変更許可申請」が必要です。一方、海外在住の外国人を日本に招いて雇用する場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

基本的に在留資格の申請を行うのは外国人本人です。しかし、企業が行う手続きや用意する書類もあるので、内容を把握したうえで、スムーズに在留資格に関する申請ができるようフォローしましょう。

6.入社

在留資格が許可されると、特定技能外国人は正式に入社できます。

入社後は業務内容の説明や職場のルール、労働環境について丁寧に指導することが大切です。また、外国人が職場に適応しやすいように、日本語のサポートや日常生活のフォローを行いましょう。定期的に面談を実施し、不安や困りごとがないかを確認することで定着につながります。

積極的にコミュニケーションを取り、外国人が働きやすい環境を整えましょう。

参照元: 出入国在留管理庁「雇用における注意点」 出入国在留管理庁「受入れ機関の方」 出入国在留管理庁「特定技能運用要領」 e-GOV法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」

関連記事:「外国人を雇用するには?入社前・入社後の手続きと必要書類」

特定技能外国人を雇用する際の注意点

特定技能外国人を受け入れる際は、法律や制度の要件を十分に理解し、適切な雇用管理を行うことが重要です。不備があると企業の信用に関わるだけでなく、特定技能外国人の在留資格が取り消される可能性もあります。以下のポイントに注意しながら、スムーズな雇用体制を整えましょう。

特定技能外国人は正社員・フルタイムでの雇用が原則

特定技能外国人を雇用する場合、正社員・フルタイムでの直接雇用が原則です。パート・アルバイトや契約社員、短時間勤務としての採用は認められません。ただし、農業分野と漁業分野のみ、繁忙期と閑散期があることから、派遣での雇用が例外として認められています。

なお、労働条件は日本人と同等以上とする必要があり、最低賃金を下回るような雇用は違法となります。業界の賃金水準を把握し、適正な給与設定を行うことが重要です。

企業は特定技能1号の外国人に対して、業務や日常生活をサポートするための「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。具体的な支援内容は、住居の確保や生活オリエンテーションの実施、日本語学習のサポート、日常生活の相談対応などです。

なお、支援が必要なのは特定技能1号の外国人に対してのみ。特定技能2号の外国人は日本での生活が長く、語学力の面においても支援なく生活可能なレベルと見なされているため、企業に支援の義務はありません。

もしも企業自身で支援を行うのが難しい場合は、登録支援機関を利用することも可能です。登録支援機関については「特定技能外国人の支援は登録支援機関へ委託できる」でも解説しているので、ぜひご一読ください。

各種届出を定期または随時行う

特定技能外国人を受け入れている企業は出入国在留管理庁長官に対して、各種届出を定期または随時行わなければなりません。届出不履行や虚偽の届出があった場合には、指導・罰則の対象となります。また、特定技能外国人を引き続き受け入れることができなくなるので注意しましょう。

定期届出と随時届出の詳細は、以下のとおりです。

定期届出

下記は、年4回定期的に提出が必要です。

-

受入れ・活動状況に係る届出

-

支援実施状況に係る届出

四半期ごとに、翌四半期の初日から14日以内に提出します。

随時届出

下記の場合は、事由が発生したときから14日以内に提出が必要です。

-

特定技能外国人の雇用条件が変わった場合

-

特定技能外国人が退職した(雇用契約の終了)場合

-

特定技能外国人と新たな雇用契約を結んだ場合

-

特定技能外国人の雇用を続けることが困難な事由が生じた場合

-

特定技能外国人の支援計画が変わった場合

-

特定技能外国人の支援の委託先が変わった場合

なお、登録支援機関と委託契約を結んでいたとしても、届出は特定技能外国人を受け入れている企業が行います。登録支援機関に届出を委託することはできないのでご注意ください。

参照元:出入国在留管理庁「雇用における注意点」

関連記事:「【行政書士監修】外国人採用まるわかりガイド|注意点・メリット・募集・雇用の流れ」

特定技能外国人の支援は登録支援機関へ委託できる

前述したように、特定技能1号の外国人を雇用する企業にはさまざまな支援義務があります。しかし、支援業務をするのが難しい企業もあるでしょう。その場合は、登録支援機関へ委託が可能です。登録支援機関を活用することで企業の負担を軽減し、特定技能外国人が安心して働ける環境を整えることができます。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を雇用する企業に代わり、生活や就労に関する支援を行う機関のことです。登録支援機関として活動できるのは、出入国管理局から認定を受けた事業所に限られます。

登録支援機関は受け入れ企業に代わって支援計画の作成などを行っており、初めて特定技能外国人を採用する企業にとって心強い存在です。外国人が2年間以上在籍していない企業は自社だけで支援を行えないため、登録支援機関へ委託することになります。

登録支援機関の業務内容

弊社が運営する「レバレジーズグローバルサポート」では、国に認定された登録支援機関として、特定技能に関する以下のような業務を行っています。

-

事前ガイダンス 対面もしくはオンライン通話にて、出入国在留管理局に提出する特定技能の計画表に応じたガイダンスを実施

-

出入国時の送迎 必要に応じて出入国時の送迎を実施

-

日本語学習の機会の提供 オンライン日本語学習サービスの案内や日本語教室との契約のフォローを実施

-

生活オリエンテーション・公的手続きの同行 金融機関・医療機関・交通機関の利用方法や災害時の対応など、日本で生活する上で必要な知識に関するオリエンテーションをするほか、住居の確保や社会保障・税に関する手続きを実施

-

日本人との交流促進 3ヶ月に1回の巡回時に近隣のイベント情報を提供する。また、必要に応じて参加申し込みや参加の補助を行う

-

相談&苦情への対応 母国語SNSで、原則時間内に相談・苦情対応を行う。なお、緊急時は24時間対応

-

住居確保・生活に必要な契約支援 外国人特化の不動産会社の紹介や銀行口座の開設、携帯電話の利用に関する契約など、生活に必要な契約のサポートを行う

採用支援と雇用後のサポートを両方お任せいただけるのは、登録支援機関と人材紹介の両方の機能を持つ「レバレジーズグローバルサポート」だからこそです。特定技能外国人の採用に興味をお持ちのご担当者様はぜひお気軽にご相談ください。

参照元:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」

特定技能制度の課題

特定技能制度は日本の労働力不足を補う有効な手段ですが、「雇用が定着しづらい」「支援体制を整えるのが難しい」といった課題があります。

雇用が定着しづらい

出入国在留管理庁の「参考資料4 特定技能制度の現状について」によると、特定技能制度が施行された2019年4月から2022年11月までの間に自己都合で離職した特定技能外国人の数は1万9899人でした。2022年11末時点の特定技能外国人数における割合は16.1%です。

特定技能外国人は転職が可能なため、より良い条件を求めて退職するケースが少なくありません。実際に前述した資料によると、自己都合によって離職した後に特定技能で転職をした人の割合は30.3%、別の在留資格へ変更した人の割合は15.1%です。離職が頻発すると、新たな人材の確保や教育にかかる負担が増え、企業の負担が大きくなります。

しかし、適切な待遇やキャリアパスを提示することで、特定技能外国人が長く働きやすい環境を整えることが可能です。積極的に特定技能外国人とコミュニケーションを図り、働きやすい職場環境を提供することで定着率の向上を期待できるでしょう。

支援体制を整えるのが難しい

もう一つの課題が、支援体制に関する負担が大きいことです。

特定技能1号の受け入れ企業には、生活面や就労面の支援義務が課されています。たとえば、住居の確保や生活オリエンテーションの実施、相談対応など多岐にわたるサポートが必要です。しかし、支援には人材やコストがかかるため、特に中小企業にとって負担は大きいでしょう。

登録支援機関に委託する方法もありますが、その費用も企業が負担しなければなりません。出入国在留管理庁の「参考資料4 特定技能制度の現状について」によると、特定技能外国人1人当たりの支援委託料(月額)の平均金額は2万8386円です。特定技能1号の外国人を複数名受け入れるとなると、経済的な負担が増加します。

とはいえ、支援体制を充実させること自体はデメリットではありません。支援体制が充実していると、外国人労働者が職場に適応しやすくなるため、業務効率の向上が期待できるでしょう。また、登録支援機関をうまく活用すれば、企業の負担を軽減しながら安定して人材を確保できます。適切なサポートは特定技能外国人の定着率を高め、長期的な人員の獲得につながるのです。

参照元:出入国在留管理庁「参考資料4 特定技能制度の現状について」

関連記事:「外国人採用における課題や問題は?対策をわかりやすく解説」

まとめ

特定技能とは、人手不足の業界を救うために創設された在留資格です。単純労働が可能かつ採用のハードルも低いため、すでに幅広い業種で多くの特定技能外国人が活躍しています。

特定技能には1号と2号があり、受け入れ企業は特定技能1号の外国人を支援する義務があります。支援にあたっては、計画書の作成などで自社の業務を圧迫する可能性もあるため、登録支援機関に委託するのがおすすめです。

レバレジーズグローバルサポートは登録支援機関として、専門のスタッフが支援に必要な業務を丁寧にサポートいたします。「初めての受け入れで不安」「何から始めていいのか分からない」など、外国人採用でお悩みの企業の担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

サービスを運営する中でよく伺うお悩みや質問に対して、真摯に向き合いながらも、分かりやすく、すぐに役立つコンテンツ発信を目指しています。

.png)